こんにちは、ストロング宮迫です。

この前ここで書いた引退を表明した宮里藍選手は31歳でした。

「まだ31歳」なんですが、4歳でゴルフを始め、高校生の時には当時では「史上初の高校生プロゴルファー」になった。それから考えれば、すでに十数年第一線でトップとして活躍してきたんだから、短い、早いとは言えないのかもしれない。

勉強もそうだけど、スポーツでも習い事でも、技術が進化し、指導法もよく考えられ、どんどんと活躍する選手の低年齢化の傾向は強くなってる。

将棋の最年少プロ棋士で連勝中の藤井聡太四段は14歳の中学生だし、この前の卓球世界選手権個人戦でリオデジャネイロ五輪銅メダルの水谷隼選手を破った張本智和選手も13歳の中学生だし、J1FC東京ユースに所属する久保建英選手は高校1年生の15歳だ。

つまり「宮里藍」化現象はどの分野でも強くなってるってことですよね。勉強だってもう先駆者がいるし。

※この毎日親技は2017年6月4日に配信したものです

まあ、それくらい「これをやればイイ」ってこととか、それを身につける器具や技術は昔と比べたら、ものすごい速度で良くなってるってことでしょう。

もちろんそこにはそれを伝える情熱ある指導者や親がいるわけだけど。勉強も競技も将棋も昔に比べたら、はるかに取り組みやすく、よりよい方法を多くの人が知るようになった。すばらしい。

だけど、中学生や高校生だけじゃなく、ボクたち大人だって、そうして身につけた技術やテクニックを動かす「本体」は、技術や指導法みたいに進化はしておらず、失敗や後悔を繰り返しながら遅々として進むしかない。

「本体」とは体といってもいいし、心といってもいいし、人格といってもイイ。

だから、ボクは「プレーは人格を越えない」って言葉がスキです!

ただ、以前書いたけれど、ときに、瞬間的に「プレーが人格を越えちゃう!」ことがあるから、怖い時がある。

狂人に刃物を持たせると怖いように、すばらしい技術やテクニックが「本体」とガッチリとスクラムを組んで構成されなければ、選手を終えて、または第一線を退いてからの人生のほうが長くなっちゃってるから。

そうした意味で、違法カジノ店での賭博行為で、無期限の試合出場停止処分を受けた元世界ランク2位のバトミントンの桃田賢斗選手が1年2カ月ぶりに復帰したというニュースにボクは注目しています。

桃田選手については、この問題が出たときにここで取りあげました。

誰にでも失敗は間違いはあるからさ。取り返しのつかない失敗をしちゃ、人生が終わりになっちゃうけれど、たいていの失敗は取り返せる。それを桃田選手なんかが示していってくれたら、あとに続く若い選手の道標にもなる。

でもね、松井秀喜や宮里藍のようになるのは難しいよ。

ただそこにもう手本は示されてるからね。あとはボクらがそれを学べるかどうか次第。

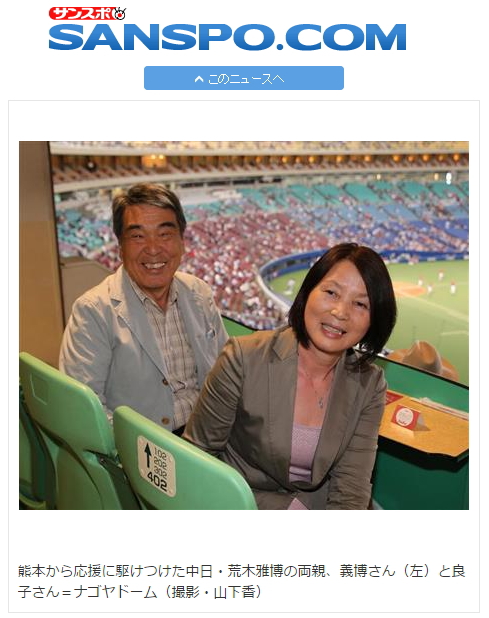

昨日、プロ野球で2000本安打を達成した39歳の中日の荒木雅博選手はドラフト1位入団だけど、外れの外れの1位で、入団時から非力で、自信がなくて「若いころは、帰りたい、辞めたい…と(言って)ばっかりでした」そうです。

それを示すように通算33本塁打は2000安打達成者で最少で、打撃に自信のなかった選手が守備と走塁で働き場所を見つけ、22年かかって達成した。イイ話じゃないですか。

努力の虫を天は見放さないからね。

そんな選手を育てたお父さんとお母さんが↓↓↓こちら。

楽天・星野球団副会長(元中日監督)の話

・・・数日後、スカウトからの報告に闘将は驚いた。「オヤジさんが、『契約金は要りません。プロに入ってから稼がせます』と言うんや。そんな親は今までおらんかったからな。こういう、しっかりとした親に育てられたんやなと思った」

プレーも勉強も人格を越えたら要注意。それを見ていてあげられるのは、感じられるのは、気づくのは、親のあなただけです。

さて、本日もいただいている報告を紹介します。最初にいただいていたメールとその後の報告メールを連打でいきますよ。

親の子供の見方が変わっていく感じ、そして、それは親が子供への接し方を変えたことによって起こっていったその様を見てほしい、感じてほしいと思います。

[鉄則] 報告・相談

中学生・小学校高学年 ちよさん

中学生の子供のことです。質問というより愚痴と言ってもいいかもしれません。

グレーゾーンではありますが、ADHD不注意型の傾向アリです。塾には通わず、進研ゼミです。鉄則を読んで、ABC分析からはじめました。進研ゼミ中学講座、英語はハイレベルコース、数学は標準コースです。

10の鉄則を読んでから、いろいろ時間を工夫して、夜8時から10時頃までは、途中ラジオ基礎英語の時間を挟んで机に向かうようになりました。

進研ゼミ4月号は、ノートに2回ずつやらせました。今月号は3回ずつの予定です。

簡単に言うと、「A問題」がありません。どれも、コンスタントに50~60%くらいの正答率です。

数学に限定すれば、標準コースのどの問題も解くことはできるけど、ほとんどが計算間違い、うっかりミス、問題の読み間違いです。

そこを克服すれば、標準コースの問題はすべてA問題にもなり得ると思うのですが。

国語の文章問題「次の中から2つ選びなさい」では、8割の確率で1つしか選びません。(こんなミス、ここではお話にならないレベルのことだと思うのですが・・なにせ不注意型なもので、小1からずっと言い聞かせていることなのです)

2月の漢字検定では、5級(小6レベル)を90%ほどの正答率で合格していたのですが、「小学校の復習」の漢字テストでは50点取れていない状況です。

こうした状況でありながら、「これは凡ミスだから本番では大丈夫」と、「新勉強の常識」で読んだまんまの発言をしたりして・・。

6月には最初の中間テストがあります。できるだけ、早めの対策をしたいと思っているのですが「丁寧に」「よく読んで」と言ったそばから間違える・・の繰り返しで、私がドロップアウトしてしまいそうになります。

ストロング先生は発達障害の専門家ではないのは承知の上です。が、この「うっかり」に少しでも効く方法がないかと思い、またこの気持をどこかにぶつけたくて、こちらに書かせていただきました。

これが最初のメールです。

「なんとかしなければ!」という気持ちはたぶん皆さんと同じで、おそらく状況も似たような感じな家庭もあるんじゃないでしょうかね。

いくつか指摘したい点はあるけれど、それは後回しにして、そのあとに届いたメールを読んでもらいます。

この最初のメールの後に「先日、なんだかわけのわからない相談を送ってしまい、ちょっと後悔しております。パニックになってたのかもしれません」といただいた上で、「その後の報告」と題して、次のように頂きました。

親技、マイナスからのスタートだったと思います。

これまでは、帰宅後からずーっと「宿題は?」「勉強は?」と小言を言ってるだけの毎日でした。

「今から勉強する!」と言われても、私も家事が終わらなくてその様子を見ることも、なんだかんだで勉強後のノートを見ることもなく、要は放置だったんです。

ここ2週間で、「2時間、机に向かう」ということが習慣化されつつあります。小学生の下の子は1時間程度ですが、二人とも大進歩だと思っています。

もちろん、「時間」より「内容・質」を重視しなければならないのは承知しておりますので葛藤もありましたが、とりあえずは時間の確保から、と割り切ることにしましたので、その報告です。

親子で話し合って、何がなんでも20:00~22:00は勉強する!(小学生の下の子は21時まで)。私も一緒に、ダイニングで様子を見る!と決めました。

21:15~21:30はラジオ基礎英語2を聞いているので勉強時間に含めるのかは微妙ですけどね(ストーリーが面白いらしく、アニメを見る感覚で聞いてるようです)。

当初は、教材を準備するだけで10分、15分・・。すぐに「やっぱりもう少しご飯が食べたかった」「喉が渇いた」「トイレ!」「眠い~」と中断時間があまりにも長く、イライラしっぱなしでした。

3人で話し合い、「眠いなら開始時刻を早めよう」ということになりましたが、部活、習い事の後で食事、入浴、翌朝の準備となると、19:45開始が限界ということになりました。

開始を15分早めましたが、教材の準備だなんだと始めるのは結局20時頃になってしまいます。しかし、眠いはずの下の子も「始めるのが遅くなったんだから仕方ない。ここから1時間頑張るよ」と言うまでになりました。

ダラダラながら、1時間・2時間を「勉強の時間」と認識できるようになったところで、キッチンタイマーの導入です。

進研ゼミは1回15分、学校の宿題は「漢字15分×2セット」「計算5分×5セット」など短時間で区切るようにしました。

上の中学生の子が、昨日はこの「○分×○セット」を予定通り実行したところ、この時間だけで90分。90分集中して勉強できていたのです。

「うわぁ~~!!すごい達成感」と、疲れているはずなのになんだか嬉しそうでした。これが手応えってやつか~、と実感しました。

そして私の口癖「勉強は?」がなくなったのは親子ともストレス減少したのではないかと思います。「今日の宿題は何?」くらいの会話はありますが、「勉強しなさーい!」は3人で決めた開始時刻まで封印できるようになりました。

実は、ここまでのトライ&エラーを主人は知りません。某広告代理店並のブラックな働き方をしているため、帰宅は深夜なのです。

で、その主人が「有給取れたから久しぶりに夕食は外食しよう!」などと言い出したのですが、上の中学生の子がすかさず「でも、20時には勉強始めるからそれまでに帰ってね」と・・・。

驚きの変化です。

この調子で、まだまだ内容的にはトライ&エラーが続きそうですが私も頑張れそうです。

ところで、この「2時間勉強」を始めるちょっと前のGWの話です。我が家はまとまった休みがあれば旅行に出かけており、このGWも2泊旅行に出かけました。

高速の渋滞を避けるために朝5時出発。「旅行先では、遊ぶ前に勉強」を、渋滞を抜けた某県某所のパーキングエリアで実践しました。

朝7時頃、屋外のテーブルで朝食を食べ、そのまま朝の日差しを浴びながら勉強開始。確信犯の下の小学生は「車に問題集とノートを忘れてきちゃった~」。

そこで、以前メルマガで紹介されていた、自治体のHPからダウンロードできる問題集をスマホ画面で出し、しっかり勉強してもらいました。

検索したプリントですが、基礎中の基礎問題ばかり。オールA問題、ということもあって子供も嫌がることなく勉強することができました。

が、ここで予期せぬつまづきを発見してしまい、帰宅後にしっかり復習しました。簡単な問題なのに痒いところに手が届く、おそるべし自治体プリントです。(ちなみに山口県のHPのプリントでした)

外出先での勉強って、やる気しないだろうな~と思ったら意外にも楽しかったらしく、「もっともっと!」と30分のつもりが1時間近くやってました。

2泊3日、外出先での勉強はトータル90分~2時間くらいだったと思いますが、旅好き一家としては大きな成果になったと思います。

すっかり長い報告になってしまいました。少しずつ、勉強の基盤ができてきたのを実感しています。

1ヶ月後、初めての定期テストまでに内容をどこまで濃いものにできるのか、今後の課題です。今後共、よろしくお願いいたします。

どうですか、この変化は・・・すごくないですか?

これをご自身で勝手にちよさんはやられたんですよね。すごいでしょ?

子供は何か変わったのか?

ボクは変わってないと思うんです。親の接し方が変わったんですよね。

接し方が変わると、今までの子供と違う変化が起きた。それもうれしい変化がね。すばらしい。

メールにあったように以前は「小言を言ってるだけの毎日」だった。親も忙しいから

「今から勉強する!」と言われても、私も家事が終わらなくてその様子を見ることも、なんだかんだで勉強後のノートを見ることもなく、要は放置だったんです。

仕方ないといえば仕方ないといえるし、そうするしかないといわれれば「そうですか」としか言えない。

ただここにいろいろイイ方法はあるだろうけれど「時間より内容・質を重視しなければならないのは承知」しているし、「葛藤」もあったが、我が家ではまずは「とりあえずは時間の確保から、と割り切ること」にした。

正しい決断だとボクには思えます。

理想はあるよ。こうすべきだというものも、すでにある。でも「我が家では・・・」そう考えて実行に移せたこと、そこがすばらしいんだと思う。

それは理想を捨てるってことじゃない。理想に近づくための一里塚だ。ここがね、みんなやりきれないとこなんですよね。

つい理想通りでなければダメだってなって、結局は何もしない、今までと何も変えないってなる。つまり、そこでは何も変化は起きない、今まで通りってなり、「このままじゃダメだ」を言い続けている事態を招く。

それは一言でいえば「なにもしなかった」ってことになる。理想通りにいかないから、結局何も手を付けない。

それは自滅の道だというのが親技の考え方です。

目の前の事態を少し動かしてみるのが先決です。右がダメなら左から、左がダメなら右から、右がダメなら上から、後ろから、斜めから。そのことを実践されたのがちよさんだったといえるでしょう。だからぜひ参考にしてほしい。

時間が確保されたら、それが習慣になったら、今度は中身を見直せばイイ。まさに一歩一歩だ。

そしてこの一歩は、特に子供の場合は、少し変えると最初に大きく変化する。大きくだ。それを味わえば、ああこういうことかってわかる。

この後の道も平坦じゃないです。中身を見直そうってすれば、抵抗もあるかもしれない。いろいろあるけれど、この大きな変化を見ると、自分の子供の見方が変わる。子供の今まで見せたことがない面が見えるというか。

そういう面をぜひ読み取ってほしい。

よく考えてほしいのは、第一歩、スタート地点をどこに設定するか。理想はあるよ。あるけれど、すべての家庭にはそれぞれ出発点や設定が違う。それを見つけるのは親の役目だ。

あなたの家庭のことはあなたしかわからないから。

メールを読んでいただければ、もうわかると思うからこれ以上は書かない。

メールの中で、いくつか指摘しておきたい点の1つめ、「グレーゾーンではありますが、ADHD不注意型の傾向アリ」これは多くの方が「ほとんどが計算間違い、うっかりミス、問題の読み間違い」を見ると最近は疑うようです。

気になれば、お医者さんに診てもらえばいいし、診断をしてもらえばいいけれど、仮にそうだとしても、親が子供にやることはちよさんがやったのとまさに同じことをやらねばならない。

すなわち、理想はある、こうすべきだ、なうなってほしいというものもあるが、「我が家では・・・」このスタート、出発地点の設定です。

できないものがたくさんある中で、できることを見つけて一歩を踏み出す。一歩だ。一歩を踏み出せば、次の課題が出てくるけれど、それはいつもここで書くように自然と次の課題が見つかるってことだから。

2000本ヒットを打つのも、最初の1本目が出ないと始まらない。

先に書いた中日の荒木選手の記事でこんなのがあった。

03年オフ、就任したばかりの落合博満監督に

「長所を伸ばせ。お前は打てなくても使うから」

と言われた。この言葉に救われた。

たった一言だ!たった一言で一人の選手が救われて、継続ができて、そして名選手の仲間入りを果たした。

その言葉と信頼のすごさを感じてほしい。

こうした指導者の言葉に救われながら、荒木選手はまずは「守備と走塁」を「生きる道」と決めて最初の一歩を突き詰めて行った先に数多くの選手がいる中で「たった47人しか達成していない」ことを成し遂げた。これとてプロ22年目の達成で、史上2番目の遅い達成だ。

でも、誰も「おせぇーよ!」なんて言わないし思わない。

「俺みたいに技術のないヤツが申し訳ない。でも最近よく『お前の2000本は価値が違う』って言われる。打撃ではなく、得意なものを生かしてここまで来た。勲章だよ」

「長所を伸ばせ。お前は打てなくても使うから」

子供がどういう状況でも、親ならこういう気持ちでしょ。ならばそう言いましょうよ。できないことを嘆いてばかりみせないで、できることを積み重ねていく。

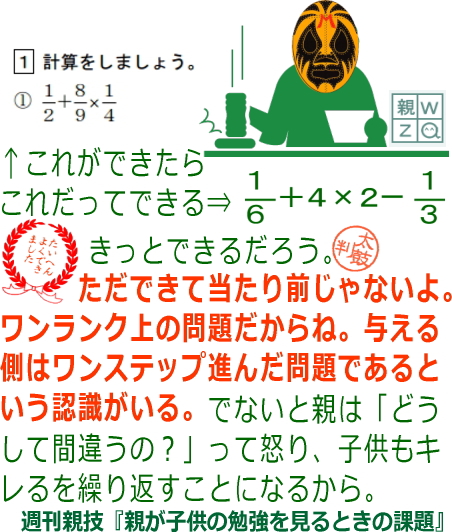

指摘しておきたい2つめ、「子供の勉強がイマイチ勉強がはかどらないんだよな~」って思ったら、「進研ゼミ中学講座、英語はハイレベルコース、数学は標準コース」ではなく、英語も標準コースにすべし!

塾でも通信教育でも、ほかのなんでもそうだけど、必ず「基礎コース」「標準コース」「発展コース」とか設定してる。親技だって「基礎編」「応用編」「発展編」があるもの。

大学名なんかがついてたらもっとわかりやすい「東大京大コース」とか「難関私立大学コース」とかさ。そりゃそうだ「平凡大学コース」とかつけてたら人が集まらないからね。

名前はさ、募集してる人が便宜上つけてるだけなんだから、「難関コース」とか言われると気持ちが揺らいじゃうのはわかるけれど、よくよく考えてコース選択をしてほしいと願っています。

ボクは迷ったら「簡単なコース」を選ぶべしと答える。

「ハイレベルコースと標準コース、どっち?」って迷ったら、迷わず「標準コース」を選べ!

やってみて「標準コースはサクサクできて、もの足りない」ってなったら、上げちゃえばいいんだから。

でも、みんな「ハイレベルコース」をすぐ選んじゃう。ハイレベルコースを詰まりながらやるより、標準コースをサクサクやったほうがイイに決まってる。コースを上げたいときにはさ、子供から言わすのよ。

「オレ、ハイレベルコースを受けてみたい」ってさ。

そう言われて「よしよし」なんて親は言わないの。

「大丈夫? 無理しなくていいんだよ。ハイレベルになれば、きっと時間もかかるし、難しくなるし、今よりも勉強時間も増えるかもしれないよ」ってね。

覚悟と決意がいるよって重々伝えたうえでも、子供は言うんですよ「オレ、やりたい」ってさ。百発百中なんですよ、この作戦は。

これがみんなが大好きな勉強の自立の道の一歩目だとボクは思うけれど、多くの家庭は最初からハイレベルや難関コースなんか選んで「難しすぎる、やってられない」という「もうしたくないコース」へまっしぐらになる。

同じ単元ですよ、子供の学力が同じだとして、標準コースが「サクサクできる」とハイレベルコースが「うんうん唸ってもできない」を続けたら、3か月後に違いが出るか?

出るよ!

どう出るか、なんで違いが出るのかは、自分で考えてみてください。

3つめ、親技で推奨してるABC分析についての勘違いを指摘しておきます。

進研ゼミ4月号は、ノートに2回ずつやらせました。今月号は3回ずつの予定です。

簡単に言うと、「A問題」がありません。どれも、コンスタントに50~60%くらいの正答率です。

数学に限定すれば、標準コースのどの問題も解くことはできるけど、ほとんどが計算間違い、うっかりミス、問題の読み間違いです。

そこを克服すれば、標準コースの問題はすべてA問題にもなり得ると思うのですが。

ABC分析については、詳しくはここを読んでもらいたいんだけれど、

親技で考えているAレベル問題すぐに解ける問題・この問題は間違わないだろう・できる、できると思える(間違えることもある)

これで「標準コースのどの問題も解くことはできる」のであれば、それはすべてAレベル問題と判定すればイイ。間違ってもAレベル問題となりうるから。

問題は、Aレベル問題なのに、間違えてしまうことだ。それは繰り返しの反復で克服するのが親技の基本です。

で、そばについてみるときによく見てやってほしい。

「計算間違い、うっかりミス、問題の読み間違い」をするという点ではなく、

どういう計算間違いをするのか?

どういううっかりミスをするのか?

どういう問題の読み間違いをするのか?

これらをです。

たとえば、中学の数学で「+プラス/-マイナス」の符号を間違えるとすると、それは計算ミスとは言えない場合も多々ある。つまり、符号をよく理解していないってわけです。ミスじゃない。

「どういう間違いをするのか?」ここをみてやると、親が言うことも「ミスばっかりじゃない」とか抽象的な指摘で終わらなくなる。

つまり、もう1回プラスマイナスの符号のところをやろうとか、線を引いてみようとか、その子にとって「これをやってみたらどうか?」という策が出てくる、見えてくる。

これが親にあるか、ないか。親になければ、塾の先生か、家庭教師になければ、治らない。

もし子供が「ボクは符号でよく間違うんだ」って意識が出てくると、間違うとしても、今までと違う形で間違ってくる。それは間違ったとしても、進歩だとボクは捉えます。

「お前さ、すごいよ、ここ気づいてたんだろ? でも間違ったんだよな。じゃあどうする?」っていえば、子供が「こうします」って言います。これも百発百中だ。

「こうしなさい、ああしなさい」って言わなくても、自分から言うんです。

自分から言えば間違いは減る、ミスは減る。これも勉強の自立の道の一里塚だ。

なんでもかんでも親の手柄にしないで、子供が自分から言う、する形をとらせられるのが成績がイイ子の親の典型だともいえる。

それを引き出すときに、親がウゼェーって思われてたら、出てくるものも出てこない。

指摘しておきたい点は以上3つです。

あなたにも同じことが起きる。それもあなたがそれを起こせるんだ。今回のメールはその勇気を思い起こさせてくれるものだったと思います。

『10の鉄則』の感想、続々と・・・

中1 himaさん

どの内容も理解はしているつもりですが、実際に実行できていることはほとんどありませんでした。

やはり言うだけで、毎日チェックするのもめんどうなため、ガミガミと説教してばかりで・・・。

子供の勉強に対する姿勢と一緒ですね。理解はしていても、実行はできていないんですから。

私自身が短気なため、すぐ感情的になり、子供を追い詰めることばかりしていたと思います。

あせらず欲張らず子供の成長している部分を認めながら、一緒に頑張っていこうと決心しました。

解決策は正直まだ分りません。でも今のままでは何も変わらないし、自分を変えることから始めるしかないと思っています。

変われないんだなあ、これが・・・そして、思うだけ、理解しているだけですぐに中3で受験。

子供からは相談もされず、具体的にどうすればいいのかもわからないまま、なんとなく受験。これがだいたいのパターンです。

親がアドバイスをしようとしたときに、子供がまだ耳を傾けてくれるなら、ここまでお子さんにしてきたことを考えるなら、率直に言って学年的にもう最後のチャンスとなるでしょう。

「あせらず欲張らず子供の成長している部分を認めながら」これはたぶんできないと思いますので、毎日少しの時間でいいからそばに座る、チェックしてみるがスタートになるでしょう。

鉄則9、成果のある勉強、これは30分でも、いや15分からでも、今日からできます。それができるかどうかですね。

今日15分できるかどうか。それだけなんです。大きく変わろうなんて考えないことです。

今日15分成果のある勉強が実行できるかどうか。成績が悪ければ親が悪いという前提で見てやることです。