こんにちは、ストロング宮迫です。

だいぶん寒くなってきましたね。冬はこうでなくっちゃ!

11月に入りまして、受験生の雄たけびがあちこちで聞こえるようになりました。この時期、受験生にはいろんな思いが交錯しています。もっとも苦しい季節になってきたとも言えるでしょう。

志望校の判定を見て不安にもなるし、間に合わない!と気持ちが萎える受験生もいるでしょう。多くの受験生が同じ気持ちです。

違いは「今日やるべきことをしっかりやれるかどうか」この1点です。

不安で嘆いても1日、やるべきことをやって1点積み上げても1日。同じ1日です。

今日1点上げるために3時間も4時間も頑張る!

それが1ヶ月経てば・・・・勝負は今日ですよ!!

さて、先日、我が奥さんが深刻な顔でうなだれておりましたので、どうしたのかと聞いてみました。

「ウチの子、語彙力がないよねえ」

「まあ、あるとは言えないだろうな。なにか問題があった?」

「語彙力だけはと思ってこれまでやってきたけれど、なにがいけなかったのかしらと考えたところなの」

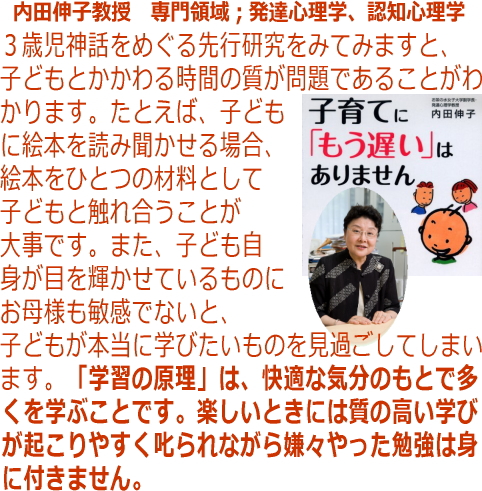

考える始めるキッカケになったのは、内田伸子著「ことばの学び、英語の学び」という本を読んだからだそうです。

※この毎日親技は2011年11月15日に配信したものです

3人の著者が語る「ことばの学び、英語の学び」の中で、嫁が打ちひしがれたのは内田伸子さんの章を読んだ時だそうな。内田伸子さんは皆さんもよく名前をご存じではないでしょうか。

さて、嫁はどういう点に打ちのめされたのか。

本の「ことばの学び、英語の学び」に書かれているものとほぼ同等な内容が紹介されているベネッセのサイトがありますので、そちらを参考にみてみましょう。

ここでも述べられていますように、

内田先生は

3、4、5歳児、3,000人くらいの子どもたちに、個人面接をしながらデータをとるという方法

で研究を進め、あわせて世帯の収入の高低にも着目し、

2008年の厚生労働省の調査で、日本の子育て世帯の平均総所得が691万円ということがわかっておりますので、収入層を700万円未満と700万円以上で分け、そのお子さんたちの読み書き能力や語彙の力を比べてみて、

明らかになったのが以下の調査結果です。

その調査結果によれば、

しつけのスタイルは、統計学的な方法をつかって分類してみたところ、3つのタイプがあるということがわかりました。

1、共有型しつけ

2、子負担型しつけ

3、強制型しつけ

「共有型しつけ」とは、子どもと対等で、子どもと楽しい時間を過ごし、ふれあいを重視し、子どもとの体験を享受・共有する関わりをすることです。

「共有型しつけ」をとっている家庭の子どもの語彙能力が有意に高いということが分かりました。

特に、低所得層の家庭でも共有型スタイルのもとで語彙能力が高いという結果があきらかになりました。

それと対照的なしつけスタイルは「強制型しつけ」です。

「強制型しつけ」は大人から子どもへトップダウンにしつけする、自分の思い通りに子どもをしつけようとするタイプです。

まとめますと、語彙得点が高い子どもは、「共有型しつけ」を受けており、語彙得点が低い子どもは「強制型しつけ」を受けていることが分かりました。

とまあ、こういうことで、嫁が言うには小さい頃から語彙力が自然と身につくようにあれこれ努力してきたけれど、我が子に語彙力がないのは、内田先生が明らかにした

「共有型しつけ」と「強制型しつけ」

このうち、結論的にはストロング家は「強制型しつけ」だったということになるのだろうと。

トホホ・・・・私の努力はなんだったの?というわけです。

もう少し、調査結果にあるしつけの3つのスタイルを詳しく見ていくと、

「共有型しつけ」スタイルは、「子どもと一緒に楽しい時間を過ごす」ことにYesと回答しています。

子どもと一緒に外出や旅行するのが好きで、子どもにたびたび話しかけています。子どもと共に暮らすことに楽しみを見出し、子どもと一緒に経験を共有することに喜びを見出しているといえるでしょう。

この「共有型しつけ」スタイルのご家庭では、ご家庭の蔵書数が非常に多いという特徴があります。このスタイルは、語彙と高い関連があるということが見られました。

次に「強制型しつけ」スタイルです。

このスタイルは、

決まりを作る、

やかましく言わなければ子どもは聞いてくれない、

言いつけ通りするまで責め立てる、

行儀を良くするために罰を与えることは正しいやり方だ、

言いつけ通りに従わせようとしている、

何度も事細かに言い聞かせようとしている、

子どもの将来を良くするためにはきちんと躾なければいけない、

すべきことをするまでは何回でも指示する、といった項目にYesと回答した方です。

この「強制型しつけ」スタイルでは、先ほどの「共有型しつけ」スタイルとは逆に、家庭での蔵書数が少ないということが分かりました。

そして、どちらの収入層にも見られたのが、「子負担型(自己犠牲型)しつけ」スタイルです。全生活は子どもを中心に回っている、自分のことを我慢しても子どものためにしてあげたい、ということにYesと回答した方です。

子育てに一生懸命な姿がありますが、読みたいときに読書ができないなど、不満を持っていらっしゃる方たちです。

子育てが負担であると感じている方は、どちらの層にも見られました。

内田先生は、

経済の要因を排除しても、この「共有型しつけ」スタイルと語彙能力の関連が非常に強く出てきましたので、「共有型しつけ」スタイルのもとでお子さんが発達していけるのではないかと思います。

と結論付けていらっしゃいます。

皆さんはどうお感じになりましたか?

よしよし!ですか、それとも我が嫁状態ですか?

中には、「共有型しつけ」と「強制型しつけ」の両方の性質を有していると感じた方も多いのではないでしょうか。

内田先生の書いていらっしゃることは、すでにありましたが「統計学的な方法をつかって分類」した結果の「しつけのスタイル」ですから、あくまでもモデルなので、皆さんのご家庭がきれいにどれかに該当するとはならないんだろうと思います。

各家庭がそれぞれ3つのしつけのスタイルの要素を持ちながらも、傾向としての「共有型しつけ」とか「強制型しつけ」とあえて分類しているでしょうから。

ただ我が嫁はボクを見て、ついうらめしく思ったんでしょう。「あなたのしつけのスタイルは強制型しつけだよね?」と。

そして、ボクに言いはしなかったけれど、たぶん心の中で「我が子に語彙力がないのは、あ・な・たのせいよ!」と思いたかったんではないでしょうか。

なぜそう思ったかと言うと、嫁がボクにこう言ったんです。

たとえば何が問題があって説教したり、どうしたいのか、子供の意見を聞こうとなる場面がありますよね?

その際「しゃべっているのはいつもボクだ」と嫁は言うわけです。

1時間の話し合いの中で50分はボクがしゃべっている。じゃあ、あとの10分は子供がしゃべっているかというと、そうじゃなくて「10分は沈黙の時間」。

説教の場合はそれもしかたないとしても、どうしたいのか、子供の意見を聞く場面なんかでも結局ボクが一方的にしゃべっているよねと。

「少し待ってやったらどうかしら」とこう言うわけです。

本読んで打ちひしがれていた嫁がいつのまにかボクへの攻撃態勢になっていたのはビックリです!!?

「あなたは息しないでしゃべっているわよ!」なんてことも言っていましたね。

息しないでしゃべられるかよ!!

おそらく嫁は自分では「共有型しつけ」を自負しながらも、「強制型のしつけ」の要素も大いにあると自覚があるのでしょう。

で、それが語彙力が豊かでない結果としたら、腹も立つので、「息もつかせないマシンガントーク」をするボクにチクリ!」と、構図的にはそうだったんだと思います。

まあ、どっちでもいいんですけど、内田先生の調査結果は小さい子供たち。

資料では「3、4、5歳児」とありました。

ではストロング家もそうですが、小学校高学年以上、中学生、高校生で語彙力がないのはなぜなのか?

「3、4、5歳児」での土壌が大事なのは重々承知ですが、すべてが「3、4、5歳児」のときに決まるとは思えません。

これまでストロングが見てきて思うのは、語彙力というのは、結局日々の日常生活にかなり密接に関連しているのは間違いないということ。

家庭で子供たちと話をする。話をする相手は大人ですから、大人、つまり親の使っている語彙や話す内容にも大きく影響されるでしょう。

また、「しつけ」うんぬんは別にしても、たとえば「季節感」というのは語彙力にも大いに関係しているとボクは思います。旬な食べ物、植物など通じて季節感を感じている子供の語彙力は高い。

それは日々出されるものを1つ1つ大事に感じながら食べたり、話したりしているからでしょう。日々の1つ1つに敏感になる、これが語彙力アップには欠かせない。

ハンバーグ、カレー、ギョウザに焼き肉は、子供たちが大好きなメニュー(ボクは子供以上に大好き)ですが、基本的に季節感ってないですよね?

ファーストフードも、もちろん季節感はありません。食べ物って毎日のことでしょう。

「おいしい」「好き」だけじゃない季節感を意識して食べ物を作っている家庭ってやっぱり語彙にも敏感。

結局はそこに通じて行くんじゃないでしょうか。

今なら、魚でいえばサバやタチウオ、野菜でいえば、さつまいもやごぼうや春菊、果物は柿や梨やみかんですかね。

語彙の相談はよく受けるのですが、ここまで見てきたように「語彙力」は何年も積み重ねた「家庭の力」でもあるので速効性がありません。

語彙の問題集をやっても、たいていは長く続きません。

子供も嫌がる。それは言葉は実感が伴わないと身につかないものでもあるからでしょう。

「子供に語彙力を!」そう思うのなら、一言でいえば、まずは親が季節を感じながら、生きていく!

どうです、やってみます?

まずは外に出て空を見てみましょう。もう冬の空です。空気の感じも冬が来るぞって感じです。

山が見えるなら山も見てみて下さい。たいていはこれで終わる人が大半です。でもそれじゃあ季節を感じたことにはなりません。

大きく季節を感じたら、今度はもっと近づいて、細部をじっくり見なければなりません。季節を感じられるものを細部まで見て、可能ならば触ってみましょう。

えっ、勉強が忙しくて、そんな時間はないって!?

じゃあ、語彙力は遠いですな・・・・

最後に今回紹介した内田先生の言葉で締めたいと思います。

小さい子供に限らず、小学生、中学生、高校生にも通じる永遠のテーマです。

内田 3歳児神話をめぐる先行研究をみてみますと、子どもとかかわる時間の質が問題であることがわかります。

たとえば、子どもに絵本を読み聞かせる場合、絵本をひとつの材料として子どもと触れ合うことが大事です。

また、子ども自身が目を輝かせているものにお母様も敏感でないと、子どもが本当に学びたいものを見過ごしてしまいます。

「学習の原理」は、快適な気分のもとで多くを学ぶことです。

楽しいときには質の高い学びが起こりやすく、叱られながら嫌々やった勉強は身に付きません。

たくさん絵本を「読むだけ」「読み聞かせるだけ」じゃあ、ダメってことですな。

中2 とっと母さん

長い間報告できませんでしたが、山あり谷あり、何度もぶつかりながら、それでもあきらめず、勉強を見ておりました。

男の子は親と勉強するのを嫌がりますね。

夏休み中も、私自身、なんどもくじけそうになりました。

夏休み明けの実力テストは少し下がって230人21番、本人にとっては不本意な結果に終わってしまいました。

2学期中間がやっと終わりました。

バトルもありながら、それでもテストの2日前からは完全に私主導で、がんばりました。

その結果、

英語100点

数学 88点

社会 84点

理科 94点でした。国語はまだ返却されていませんが、英語は先生たちからも褒められて、本人は自信がついたようです。

社会は、バトルもあり、時間足らずで、歴史分野は親技発揮できず、地理にかけました。おかげさまで地理分野は満点です。

これからもがんばります。

取り急ぎ報告まで。

テストでは一定の点数が出ました。頑張った甲斐がありましたね。

今度は今以上の点数、もしくは今の点数を維持しつつ、いかに親主導のものから一部でも脱却できるように考えてみましょう。

どうしたら点数が出るのかはわかっているわけですから、手を離して子供に任せる部分、詰めで親も一緒になって手伝ってやる部分を親自身が明確にしていければ、さらによい状態になれるでしょう。

親主導でもいいのです。しかし、「我が家は親主導です!」という雰囲気やお任せ感が子供に出すぎると、先が辛くなりますからね。

そんなことにチャレンジできるのもキッチリ点数を出しているからです。