小児科の先生に聴診器当てられて突然の号泣。そしたら先生が、いいぞ!敵味方の区別がつくようになってきたんだな!いいぞ?いい発達だ!って笑ってくれて本当に先生好きってなった

— おこめつぶちゃんR?4M (@o____moti) 2018年8月9日

こんにちは、ストロング宮迫です。

今から約2年後の2020年7月24日に第32回の東京オリンピックが開催される。

いわば「入試」が2年後に迫ってるってわけです。ただそのオリンピックには誰でも参加できるわけじゃない。だから、7月24日は「入学式」であって、その「入学式」に参加する資格を得るための「入試」はその前に実施されるからもう1年半くらいしかない。

でね、「本番の入試」を迎えるにあたって、その本気度や真剣さが大きければ大きいほど、戦いや、つばぜり合いは激しくなるし、嫉妬もやっかみも不正も不満もドカンと出たり、暴かれたりする。それくらい2年後の「入試」は選手だけじゃなく、指導者にとっても、各種の競技団体にとっても大きなものだってことです。

オリンピックを前にして、すでにボクシング、体操、レスリングで出てきたけれど、これからもっと他の競技でも出てくるでしょう。2年後の新国立競技場に誰が入城するか、選手も血みどろの戦いなんですが、指導者もコーチも競技団体にとっては、権力争いでもあるんです。老害を駆逐し覇権を奪還する戦いでもあるんです。長年おいしい実を盗り続けてきた金の生る木の新たな配分合戦でもあるんです。

最近続く顔出し、名前出しで堂々と記者会見する「18歳の若者たち」はその先兵として「鉄砲玉として消費される」っていうのが繰り返されてきた歴史です。どうか自分たちの覇権争いは自分たちで勝手にやっていいから、「18歳の若者たち」にはチャンスと時間だけは平等に与えてやってほしいと願います。

考えてみてください。「入試」を前にした大事な時期に、集中すべき勉強以外のこと、たとえば家庭内のゴタゴタ、学校や塾でのゴタゴタ、人間関係のゴタゴタなどがあったとき、「入試」でイイ結果が出るか?

経験上、イイ結果が出たためしはないんです。難易度の高い入試になればなるほど、イイ結果は出ないんです。

ただ勉強や競技に集中できる環境であっても、イイ結果が出るとは限らないのは事実です。それでもできるだけ精神が安定した状態で、勉強や競技に集中させてあげたいですな、子供たちには。

やることはやった、これ以上はできなかった!って言いながら「入試」には向かわせてやりたい。

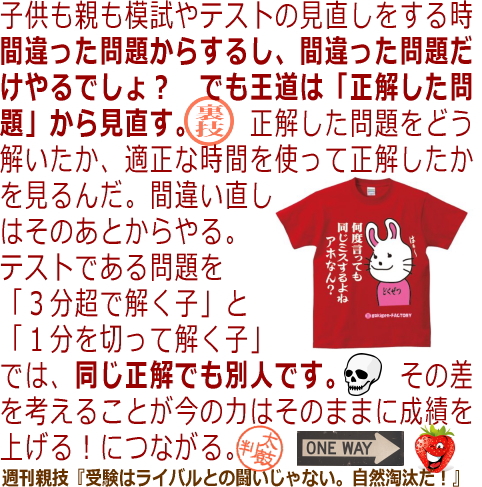

その上で、今受験生がなにをやっているかも非常に重要です。環境は整ってる。でも、100点満点で3割しか獲れない入試演習を毎日やってる( ;∀;)となったら一大事。この前のメルマガでタイガー山中も書いてましたな「3~4割程度しかとれない子は、家で間違い直しが必要となってきます。本当に理解するまで直しをするなら、3時間はかかるでしょう」って。

ボクがそれに付け加えるなら、仮に無理して時間作って「3時間かけて残りの間違い直しをした」として、1週間後にもう1回やり直したら、そのうちの半分はできなくなっているはずです。1か月後には全滅してるハズ…(*_*)

3時間かけて歯を食いしばって血みどろでやったとしても1か月後には「ゼロになる」そんな復習をやり続けて3ヵ月経ったら、無敵になってる!この場合の無敵は「強くなって敵がいなくなった…」のではなく、「戦場から逃亡せざるを得ず周りに敵がいなくなった」ことを意味する。

それくらいね、間違えまくった問題を3時間やるってことはやる気も出ないし、辛いし、成果が薄いし、やらせるほうもしんどいし、イイことなしなんですよ。終わっても「はぁ~あ」ってため息しか出ないしね。おまけに1か月後には「ゼロ」だからね。

叩いても叩いてもモグラが出てくるってやつがこれです。結果、気が狂うと。

それはここで繰り返し書いてきた。

たとえば、「今日叩くモグラのアタマは入試までこれが最後になる」とか、「身体を壊すようなやり方には先がない」ではこんなふうに書いてきた。

・・・そのモグラ叩きが始まると、モグラ叩きに疲れる親子が出てくる。叩いてもたたいてもモグラが出てきやがる!ってやつです。

理解する→解ける→速く解ける→上がり!

「上がり!」とは「もう必ずできる!」っていう「財産」であり「貯金」です。

「この英単語は、この算数の問題は、上がりです!」というのが日々の勉強の中で出てくるようにならないと、先に進めば進むほど「鮮度を保つ」ためのモグラ叩きがタイヘンになる。叩いてもたたいても収まらない。

受験生の夏過ぎて入試演習が始まってパニックになるのは「終わらないモグラ叩き」が始まるからです。ゲームのモグラ叩きなら3分くらいしたら終了しますよね? 3分で何個叩けるかって勝負だから。

どうしても仕方なく100点満点で3割しか獲れない入試演習をやらざるを得ない人は、絶対に全部を復習しないことです。できなかった7割のうち、あと1割、欲張っても2割分のうちから、「財産」になり「貯金」になりそうもなモノだけ選んで、「理解する」だけで終わらずに必ず「上がり!」まで持っていくようにすることです。

もしそれがたった1問しかなかったとしても、1か月後に「ゼロ」になってしまうような復習をするよりはよっぽどよろしい。

・・・と何度言ってもやっぱり「全力で子供にぜ~んぶを怒りながらやってしまおう」とする親のほうが多いことをボクは知っています。

だから、なんとか理解してもらおうと、こんな例え↓↓↓もボクは多用します。

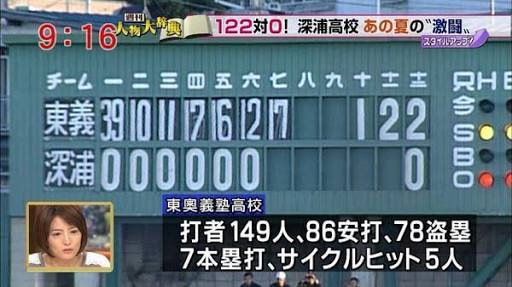

こんな試合して子供のやる気が出たり、よーし、次は頑張ろうって思うと思いますかって!?

100人中100人が言います「思いません!」ってね。激闘でもなんでもないの。こんなことをしてもまるで意味がないもの。あーあ、十数年後にテレビで採りあげられるくらいのもんです。

でも、家では子供に「入試に出てるんだから、できなきゃいけないの!」とか鬼瓦みたいな顔してやらせてるの。

子供からしたら、あなたの顔はこんな↑↑↑感じか、

こんな感じ↓↓↓なんですよ。

1か月後には「確実にゼロになる」貯金をあと半年しかないのにやってる。わかっちゃいえるけど、やめられないってやつですな。

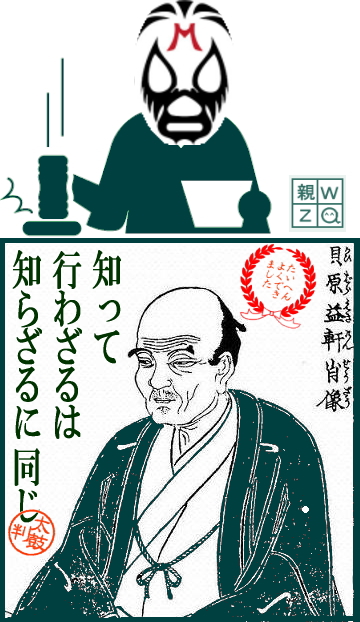

そんな親の方に「ミリンダ王の問い」という本の中から贈りたい言葉がある。

第八 知識の重複

王は問う、

『尊者ナーガセーナよ、知っていながら悪い行ないをする者と、知らないで悪い行ないをする者とでは、どちらが禍いが大きいですか?』

長老は答える、

『大王よ、知らないで悪い行ないをする者のほうが、禍いが大きいです』

『しからば、尊者ナーガセーナよ、われわれの王子または大官が、知らないで悪い行ないをしたならぱ、われわれはそれに二倍の罰を加えよう』

『大王よ、あなたはどうお考えになりますか?

灼熱し、燃焼し、炎熱し、炎上した鉄丸を、一人が知らないでつかみ、一人が知ってつかむならぱ、いずれがひどくやけどするでしょうか?』

『尊者よ、知らないでつかむ人のほうが、ひどくやけどします』

『大王よ、それと同様に、知らないで悪い行ないをする人のほうが禍いが大きいです』

『もっともです、尊者ナーガセーナよ』

安心しました!?

同じ悪い行いをする人がいたとしても「知っていながら悪い行ないをする者」より「知らないで悪い行ないをする者」のほうが「禍いは大きい」そうですから、安心してください。

あなたはもう知っているのですから。ね!

この「ミリンダ王の問い」っていうのは、仏典として伝えられるものの一つで、紀元前2世紀後半、アフガニスタン・インド北部を支配したギリシャ人であるインド・グリーク朝の王ミリンダ (メナンドロス1世)と、比丘ナーガセーナの問答を記録したものでだそうで、問答の結果、ついに王が出家して阿羅漢となった・・・そうな、とWikipediaに書いてある。

まあ、ヒマがあったら是非読んでほしい。おもしろいの。たぶん買わないと思うけれど・・・

この本を翻訳をした中村元先生のお話もyoutubeにはアップされています。

まあ、だいたいボクらが悩む問題のほとんどは「紀元前2世紀」には答えが出てるってことですな。

ただボクらは「わかっていても」自分で経験しないと「わからない」っていうとっても複雑系なんですよね。だから答えが出ていても、答えがわかっていても「これは入試に出てた問題なの。できなきゃいけないの!」とか言って、貯金するフリをしながら、努力してますってことを何とか表現しながら、自分で経験して、入試が終わった頃か、数年のちの子育てが終わった頃に「ようやくわかる」のがこれまた歴史上繰り返されているってわけです。

本当に「わかった」というのは「やる」ってことですから。

やらないってことは「わかってない」ってことですから。

ですよね?

ウンウン唸って解いてもできるようにはならないとか、【ただ一生懸命頑張る】っていうのは罪なことと以前書いたが、貯金できない入試演習を延々と数か月やり続けることは努力とはいえない・・・と先の「ミリンダ王の問い」には書いてあります。「ミリンダ王の問い」には、なーでも、すでに答えは書いてあるのですから。

ホントですよ!どうぞ!

第四 修行の時期

王は問う、

『尊者ナーガセーナよ、あなたがたは語る、「願わくはこの苦は滅せられ、他の苦は生ぜざらんことを」と』

『大王よ、わたしどもが出家しているのは、このためなのです』

『それは、あらかじめ努力したために起こるのでしょうか。むしろ、時が到来したときに努力すべきではないでしょうか?』

長老は答える、

『大王よ、時が到来してはじめてなされる努力は、実はなすべきことをなさないのです。あらかじめなされる努力こそ、なすべきことを為すのです』

『譬えをのべてください』

『大王よ、あなたはどうお考えになりますか? あなたは、渇したときになってはじめて「わたしは飲料水を飲もう」といって、井戸を掘らせ、貯水池を掘らさせますか?』

『尊者よ、そうではありません』

『大王よ、それと同様に、時が到来してはじめてなされる努力は実は、なすべきことをなさないのです。あらかじめなされる努力こそなすべきことをなすのです』

『さらに、譬えをのべてください』

『大王よ、あなたどうお考えになりますか? あなたは、空腹になったときにはじめて「わたしは食物を食べよう」といって、田を耕作させ、稲を植えさせ、殻類を収穫させられますか?』

『尊者よ、そうではありません』

『大王よ、それと同様に、時が到来してはじめてなされる努力は、実はなすべきことをなさないのです。あらかじめなされる努力こそ、なすべきことをなすのです』

「さらに、譬えをのべてください』

『大王よ、あなたどうお考えになりますか?

あなたにとって、現に戦いが起こったときになってはじめて、あなたは塹壕を掘らせ、堡塁を作らせ、城門を作らせ、望塔を作らせ、殻類を搬入させるのですか? そのときになってはじめて、象術を習わせ、馬術を習わせ、車術を習わせ、弓術を習わせ、剣術を習わせますか?』

『尊者よ、そうではありません』

『大王よ、それと同様に、時が到来してはじめてなされる努力は、実はなすべきことをなさないのです。あらかじめなされる努カこそ、なすべきことをなすのです。大王よ、尊き師はこのことをお説きになりました、

「おのれが益なりと知れることは、これをあらかじめなすべし。

車夫のごとき思いによらずして、 賢者は熟思して邁進すべし。

たとえば車夫が平坦なる大道をすてて、凹凸ある道を行き、

車軸を毀して落胆するがごとく、

そのごとく〈正しき〉法を離れ、

非法に従いて、愚かにも死魔の口にかかり、

あたかも車軸の折れたるがごとく悲嘆す」と』『もっともです、尊者ナーガセーナよ』

あなたがこれから入試までの半年間を「凹凸ある道を行き、車軸を毀して落胆」しないことを祈ります。凹凸ある道を行き、車軸が壊れるのは当たり前だから。それなのに、当たり前なのに、もし「おいおい壊れちゃったよ…」なんて悲嘆してたら、やっぱりアレでしょ?

受験はね、ライバルとの闘いじゃないんですよ、自然淘汰なんです。ライバルに蹴落とされるんじゃなくて、自分たちで勝手に脱落していくの。己のやり方を間違えて、「非法に従いて」「〈正しき〉法を離れ」て、自分から転落していくのが受験です。

だから、ボクらはただ待ってるだけなんです。じっとね。

そのことも「ミリンダ王の問い」にはちゃんと出てます。これが最後ね。

われは、死を喜ばず、われは生を喜ばず。

あたかも雇人が賃金を待つがごとくに、

われは時(の来たる)を待つ。

われは死を喜ばず、われは生を喜ばず。

正しく意識し、心に念じて

われは時(の来たる)を待つ。

みんな「心に念じる」ことはしてるけれど、大事なのは「正しく意識」することですから。「非法に従いて」心に念じてたら、その道は「車夫が平坦なる大道をすてて、凹凸ある道を行」くのと同じになりますから。

さあ、あなたが行くのはどっち? 「大道」か、それとも「凹凸ある道」か?

選択肢はあなたが持ってるし、決定権は自分にある!

われは、あと半年やるべきことをキッチリやり、『時(の来たる)を待つ』のみ!いざ!

ワイルドスピードX2津軽弁 #ワイルドスピードX2 #津軽弁 #アフレコ pic.twitter.com/MndIx2ZwF9

— DAI BUTSU (@DAIBUTS52697682) 2018年8月11日

中3 YAMATOさん

テスト名:休み明け実力テスト

点数報告:

数学57点→82点

英語69点→84点

順位82位→32位ワーーイ、1学期の期末試験からかなり上がりました。

私が焦ってあれこれやらせようとしたりして子どもとぶつかったり。途中であきらめかかったり。数日見なかったり。

いつもはそこで投げっぱなしにするのですが、この夏休みは意地になってやって。

前回よりも良い結果が出ると雰囲気もよくなりますね。テスト前によくなればいいのですが、結果が出るまではどんよりしたムードでした。

上がって喜びはしたものの、ちょいミスも多く、数英で合わせて10点以上落としていたので、取れていれば順位はもっとというのは欲張りすぎですね。

肩の荷が重すぎて疲れがどっと出ました。

中3という事もあり、夏に頑張った甲斐がありました。ありがとうございます。数英は今までで一番良い点です。

ストロング先生に言われて1つ上の学年のお子さんの昨年の実力テストを手に入れられたのもよかったです。

これから内申にかかわる重要な2学期の中間期末もこの調子でやっていきます。

親カツ8・9号の実践テクニックはまだできていませんが、後悔しない受験になるよう、伴走していきます。

これからさらに高得点の定着を目指して受験までがんばります。

高校受験の方にはぜひ昨年や一昨年のテストを手に入れてほしいと思います。

特に実力テストは前年のテストを見て、どういう感じで問題が出ているのかを知るだけでも、広く浅く聞かれる実力テスト対策の勉強になります。

問題を見れば、なにに重点を置いてやるかも割と明確になりますしね。

これだけ点数が上がったのは、ただテスト対策をやっただけではなく、中1・中2の復習も相当やったはずです。

基礎なくしてドカーンと上がりませんから。中3にとっては2学期の学習内容は入試でも最重要単元です。

夏休みにこれまでの復習がしっかりできた人はこれからは日々の勉強をしっかりやることが入試対策になります。