こんにちは、ストロング宮迫です。

ある生徒がこの夏休み、夏休みの宿題で読書感想文の課題図書として高野秀行著「未来国家ブータン」を強制購入させられていました。

「おもしろそうな本じゃないか」と言ったんですが、本人はいたって不本意という感じで、ブーたれていました。

ブータンといえば、

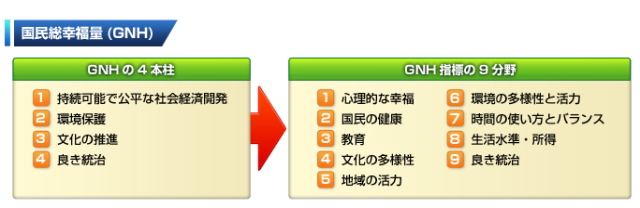

ブータンの1人当たりの国民総所得は1,920米ドル(世界銀行・2010年)であるにもかかわらず,国勢調査(2005年)ではブータン国民の約97%が「幸せ」と回答しています。

「国民総幸福量(GNH)は国民総生産(GNP)よりも重要である」と1970年代にGNHの概念を提唱したのは,先代のジグミ・シンゲ国王でした。・・・・

そう、皆さんよくご存じの通り、国民総幸福量(GNH)で有名ですよね。

ただ生徒曰く「興味ねぇー!」だそうです。

ボクは言いました「お前は幸せなんだよ。GNHだ、GNPだ、なんて興味がなくても今日も楽しく生きていられるんだからな」と。

本人は何を言われているのかよくわかっていないようでしたが、20年経ったらわかりますよね?

ブータンといえば、来日した国王夫妻も大きな話題となりました。特に小学校を訪問した際に話された内容はいろんなところで取り上げられました。

外務省 平成23年11月21日

ジグミ・ケサル・ブータン王国国王同王妃両陛下の国賓訪日(概要と評価)

・

・

5.福島県相馬市訪問(1)国王王妃両陛下は,新幹線で福島駅に到着し,佐藤福島県知事の案内で車列まで移動され,ブータン国旗を打ち振る一般市民の大歓迎を受けた。相馬市までの沿道でも随所で県民が車列を待ちうけ,歓迎の意を表した。

(2)相馬市立桜丘小学校では,同校生徒の歌と踊りを鑑賞し,続いて,ブータンの子どもたちにもよく話される「龍」の話をされ,経験や体験を糧にして,強くなり,自分の中にいる龍を大切に育んで欲しいとエールを送られた。

(3)その後,相馬港原釜・尾浜地区では,先に到着し法要を行ったキンレイ高僧一行とともに,被災地区に向かって手を合わせ,約3分間の祈りを捧げられた。祈りを終えられた後,「この地を訪問できて良かった。犠牲者のために,祈り続けたい。」と述べられた。

※この毎日親技は2012年10月9日に配信したものです

小学校を訪問した際に話された概略はこんな話でした。

ブータンの国旗には「龍」が書かれています。

ここで問題になるのは、龍は何を食べて生きているのか、ということです。

龍は何を食べて大きくなるのか知っていますか?

龍は、経験を食べて大きく成長していくのです。

私たち一人ひとりの中に「人格」という名の龍が存在しているのです。その龍は、年を取り、経験を食べるほど、強く、大きく、なっていきます。

人は、経験を糧にして、強くなることができるのです。

私たち一人一人の中に龍がいます。自分の龍をいつも大事にしてください。ブータンの子供たちには、自分の龍を養いなさい、管理しなさいと言っています。

いい話じゃないですか。ぜひ皆さんもご自身の言葉に言い換えて、子供たちに話してやったらいいですね。

母「龍は何を食べて大きくなるのか知ってる?」

子「知るかよ!マクドじゃねーのかよっていうか、龍なんていねーし!」

こんなトホホな会話にならないことを祈っています(;_;)/~~~

ただ、こんないいお話がある国民総幸福量を尊重する国ブータンも2002年にテレビが一般家庭で見られるようになってから、少し状況が変わってきたそうです。

まあ、全部が全部テレビのせいにするわけにもいかないでしょうが、大好きなテレビという存在をどう扱って、どう処理していくのかは私たちにとっても大きな問題ですよね。

「テレビ」というのは私たち現代人を試す「テスト」なのかもしれないですね。

ちゃんとケジメをつけられるかどうかとか的確な距離感でつきあえるかどうかとか。今はこれがテレビからスマホに取って代わったのでしょうが。

一つボクが実感しているのは、見ていようが見ていまいが野放図にずっとテレビがついている家では親技は無効であるということ。

これはハッキリいえます。テレビを見ることが悪いというよりは、取捨選択することなく見続けるということが親技と相性が悪い要因なんだと思います。

テレビとどう賢くつきあうかという試みはすでに本格化しているようですがね。

生徒が買わされた「未来国家ブータン」には、こんな記述がありました。

高野秀行著「未来国家ブータン」

・

・

誰もが同じ経済的な基盤を持つことがGNH(国民総幸福量)には必須であると政府は判断している。どの地域にも携帯電話、電気、テレビが利用できるようにと急いでいる。「でもテレビが見られるようになると、ますます都市に人が出るようになるよ」と私は言った。

最近の統計では、ブータンの農村部から首都への人口流出率は世界でもトップクラスだという。当然、ブータンの伝統社会を揺るがす大問題だ。テレビがそれに輪をかけることになる。

アジアで最もブータンに近い伝統社会の国はミャンマーだと思うが、そのミャンマーの農村経済を研究している東大の先生は「農村の若者はみんなテレビを見て、(大都市の)ヤンゴンに出て行く。経済の問題じゃない」と言っていた。

先生によれば、彼らは仕事のある村を捨て、仕事のない町に出て行く。テレビの中のあふれる華やかな町の生活に憧れてのことだ。

その話をすると、ツェンチョ君はうまずきつつ、「でもそれは無知だからです。教育を受けさせることが重要です」と反論した。

そうだろうか。私はまた首を傾げてしまった。

「教育は伝統を破壊するよ。確実に。中等以上の教育を受けたら、牛やヤクの世話をしたり、畑を耕したりしなくなるもの」「うーーーん、それはそうですね・・」ツェンチョ君も認めた。

「教育程度が上がったらもっといい仕事に就きたいと思いますよねえ」

そうなのである。地方には仕事がないのではなく、「よい仕事」がないのだ。よい仕事というと語弊があるが、要するに学校教育が活かせるような仕事だ。

オフィスワーク、エンジニアリング、ビジネスなどである。・・

日本でも求人はあるが、それが希望の職種ものでないというようなアンマッチが起こって、人手不足の職種がある一方で、失業者は多いとかの問題がありますよね。

これらの問題に対して親はどう考えていくのか。勉強面とともに親にとっては大きな課題になるのではないでしょうか。

何も考えずに、親である自分がそうであった時代の思考でいると、子供はエライ目にあるということも出てきそうです。

最後にボクが時々まとめて読んでいる島地勝彦「乗り移り人生相談」から、今回のことに関係のありそうな部分を紹介して終わりにしようと思います。

・・・俺の親友で「平凡パンチ」の編集長を務めた石川次郎には淳太という息子がいるんだが、こやつは神宮前でBuca Junta(ブーカ・ジュンタ)というイタリアンレストランをやっているんだ。

ずっと昔、淳太のことでおやじの次郎から相談を受けてね。

「淳太を大学に行かせたいと思っていたんだが、どうしても料理人になりたいと言って聞かない」と言うんだ。

「とうちゃん、俺は高校を卒業したら、イタリアで修業をすると言っているんだが、どうしたらいい」と訊かれたから、「淳太が言っていることが正しい」と俺は答えた。

次郎に言ってやったんだよ。

「お前も俺も大学に進学はしたけど、そこで何を学んだ?」とね。

「お前はマガジンハウスに入って、俺は集英社に入ったが、お互いもう一度、平凡パンチや週刊プレイボーイをやれと言われても無理だろう。俺たちは運にもタイミングにも人にも恵まれて何とかやって来られたけれど、今はもう、大学に進んだからその後は安心と言う時代じゃない。高校生で進みたい道をこれだけはっきり持っているんだから淳太は偉い」と全面的に淳太の肩を持ったんだ。

時代は変わりつつある、いや、変わった。

20年前とは全然違う。

あの頃正しかった、もしくは常識的だった選択を何も考えずに今したら・・・

そんなことを考えてみるのも、おもしろいんじゃないでしょうか?

『10の鉄則』の感想、続々と・・・

中2 ぴょこちゃん

引き込まれるように最後まで読みました。

わかってはいても実行できなかったことが、わかってきました。

育児に関する本は何冊も読んだことがありますが、成績を上げるための本はたぶんはじめて読みました。

10の鉄則を読んで、あらためて息子はこの家が育ててきた子供であると思いました。

息子の好きなことに関しては、10の鉄則がほぼ守られていますが、嫌いなことに関しては1から10まで鉄則が守られていません。おそろしいことです。

現在は、もちろん困っている状態なので、手をつけていなかった部分つまり子育てにおいてスルーしてきたことを実践しなくては、という思いでいっぱいです。

反抗期前は、そこそこすべての勉強ができていたので安心していましたが、反抗期がはじまり、好き嫌いが激しく、なかなか大人の言うことに納得しなくなくなってから、成績がガタガタになってきました。

もともと好きなことからやらせてきて、嫌いなことを納得させてやらせてこなかったので、親子で苦しみながら乗り越えて行きたいと思います。

ただ、経験に基づくノウハウに乏しいので、そちらのヒント、アドバイスを頼りにしています。よろしくお願いいたします。

我が子を見て、やっぱり自分が育ててきた子供だなあと高校生や中学生になるとよくわかりますよね。

もう少しうまくやってきたつもりだったんだけど・・と思いながらも、高校生になれば、驚くほど似てくるんだなあ、これが。

だから子供を見るのは自分の鏡と思うのがいいんでしょうね。

自分は自分を見ることができないけれど、子供を見れば、自分を、もしくは自分がしてきたことを見ることができる。

だから、ストロングは、我が子に親よりも少し上、自分が越えられなかった壁を1つだけでも越えてくれたらいいなあと思っています。