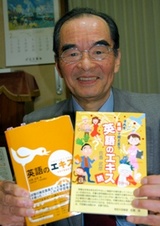

佐香さんが出版された「英語のエキス」と「続英語のエキス」は本屋さんに並んでいないものですから、「買おうかな?」って迷った時、困りますよね?

だって実際に手にとって見ることができないですから。

これを私なりに説明してみると、こうなります。

皆さん、「温」というをご存知ですよね?

「温」という漢字には旧字があることをご存知と思います。

この

という字は「温かい」と書いて「あたたかい」と読みますし、もう1つ「たずねる」という読み方もありますよね。

論語に出てくる「温故知新」で

子曰く、故 ( ふる ) きを 温 ( たず ) ねて新しきを知らば、 以て師と為すべし。

なんていうのもあります。

問題なのは、私達の先人達はなぜこの「温」を

「あたたかい」「たずねる」

と読むようにしたのかということです。

今から20年も前、浪人中のストロングが感激した一節をご紹介します。

「温」の旧字をイメージしながら読んでみてください。

「活眼活学」 安岡正篤著 PHP 68ページ

人間を檻の中に入れると囚人です。原始的な感情から言いますならば、まことに憎むべきで、殺してしまえばよいものを、それにも飯を食べさせてやる。

即ち囚人の「囚」という字の下に「皿」という字ををつけ、湯茶、水も飲ませてやる。即ち三水偏(さんずいへん)をつける。そうすると、「温」、あたたかいという文字になる。

そうして、その囚人に茶や食物を与えるだけでなく、何故こういう悪いことをし罪を犯したのかと、その「温かい心」からたずねてやる。そこでこの「温」という字を「たずねる」と読む。

「温故知新」、「故 ( ふる ) きを 温 ( たず ) ねて新しきを知る」というように「たずぬ」と読む。

いかがですか?

私は浪人中にこういうのを読んでは、これが本当の勉強だよな!なんて受験勉強から逃げて遊んでおったわけです。

ただこの「温」の読み方は今でも心に残っていて、生徒たちにもまるで自分が発見したかのように話します。

そして、こういう形で教えた漢字は絶対に忘れない・・・

「5回書きなさい!」だけではない形で漢字を教えてやれれば、もっとおもしろくなるのにと思わずにはいられません。

ハイ、佐香さんの「英語のエキス」は英語についての「こういうこと」が書いてある本なのです!

わかりました? イメージできます?

「英語のエキス」の佐香武彦さんからお手紙をいただ

きましたので紹介します。

佐香さん、怒っていらっしゃいます!!

いつまでも英語を学び続け、さらなる道を究めようとしている

佐香さんがお怒りのワケとは・・・

佐香さんからの手紙

或る日、NHKの「ホールドオン!」という番組を見ていまし

たら、

「鉛筆の芯の「F」は「firm」の略である」

というようなことが放送されたのです。

NHK連続クイズ「ホールドオン!」

http://www.nhk.or.jp/holdon/

「F」は「fine(細書き)」の略であり、このことに関しては

私の見解と異なることですので・・・

しかも国中の多くの人、とりわけ英語の学習者にとっては「良

くない放送」でしたのでNHKに丁重な手紙を認めたのですが

「なしのつぶて」で、二度目の手紙にも返事が無く、業を煮や

して、2ヶ月経った或る日、三度目の手紙を書きました。

やっと返事が来たと思ったら・・・

(佐香さんの激怒の文が続くので省略)・・それを見て、

「これ以上こんな人を相手にしてもしょうが無い」と思いました。

別紙のようなことが私見です。

英語は私たちにとっては母語ではありませんし、いつまで経っ

ても私も学習者の一人です。

ですから、正しいことと間違いとがあったら、私は、躊躇せず

「正しいこと」を選びます。

過去にも私が了解している事柄にも間違いがあったようですの

で訂正もし、お詫びもし、潔く謝ってきたつもりです。

古来より「過ちを改むるに憚るなかれ」と言われ続けてきたの

ですが・・・

だから日本は外国人から馬鹿にされるのだと思います。相変わ

らず、外国には通じない「和製英語」を後世大事にしていますし・・・

とまあ、こういう内容のお手紙をいただいたんですね。

NHK連続クイズ「ホールドオン!」というのは見たことがな

いのですが、クイズ番組ですよね。

そのクイズ番組で出された回答が間違っているのではないかと

いうのが佐香さんのご意見でした。

佐香さんの私見を紹介する前にNHKの番組をはじめ、鉛筆の

会社はどう言っているのかを見てみましょう。

まずは鉛筆の業界団体と思われる日本鉛筆工業協同組合のQ&

Aです。

「もっと知ってね!鉛筆のこと」

http://www.pencil.or.jp/motto/answer04.html

B、H、Fの記号にはどんな意味があるの?

鉛筆の種類をあらわす記号は、

Bはブラック(黒い)

Hはハード(かたい)

Fはファーム(ひきしまった)

という意味です。

日本鉛筆工業協同組合

http://www.pencil.or.jp/index.html

NHK連続クイズ「ホールドオン!」同様、

鉛筆の「F」は「firm」

という見解のようですね。まあ、こっちがクイズを作る際の出元

でしょうから、当然といえば当然。

他には、三菱鉛筆株式会社の「えんぴつなんでもQ&A」では、

「H・B・Fの意味は?」

http://www.mpuni.co.jp/museum/qa/mistery05.html

えんぴつについているH、B、Fといった記号は、芯のこさとかた

さを表すもの。

HはHARD(ハード:かたい)

BはBLACK(ブラック:黒い)の略字で、

Hの数字が多いほど、うすくかたい芯を示し、反対にBの数字が

多いほど、こくやわらかい芯を示します。

FはFIRM(ファーム:しっかりした)という意味で、HとHBの中間

のこさとかたさを持った芯のことです。

もう1つ。

トンボ鉛筆の「FAQ」

http://www.tombow.com/support/faq/pencil.html

芯の硬度・濃度とは?

鉛筆の芯の濃さと硬さを表す6Bから9Hまでの記号をいいます。

鉛筆の芯は、黒鉛と粘土の割合によって、硬いものから軟らかい

ものまであり、例えばHBでは黒鉛65%に対して、粘土35%です。

芯の硬度は6Bから9Hまで17種類あり、硬い芯はHardの頭文字Hを

使い、軟らかい芯はBlack の頭文字Bで表されます。

その中間にFがありますが、これはFirm(ひきしまった)の頭文

字を使っています。

日本工業規格(JIS)では、HBなどを硬度記号と言わず濃度記号

と言っています。

しかし歴史的に表面強度の引っ掻き強さの基準として、鉛筆が使

われていました。この事からも、一般的には硬度と言う表現が適

していると考えられています。

業界団体、皆がよく知る大手企業も「しっかりした」「ひきしま

った」と訳こそ違えど、

鉛筆の「F」は「firm」である

という見解。

この外、インターネットでよく使われると思われる

goo辞書「鉛筆の芯」

http://tinyurl.com/9r98stb

も、ストロングが見たネット掲示板にある質問の回答にもほとん

ど「Fはfirmの略」と書かれているようでした。

現状では「Fはfirmの略」が99%に近い感じで埋め尽くされて

います。

1%が佐香さん。

その佐香さんの見解を紹介します。

佐香さんの手紙より。

鉛筆の芯"F"はfine(細書用)の略です。

以下、各辞書の項目はいずれも「F」の項

Oxford Advanced Learner's Dictionary

(オックスフォード現代英英辞典)

(of lead in pencils)fineとの記述あり

つまり、「Fは鉛筆の芯の細書き用」

三省堂 新グローバル英和辞典(1997年3月1日第8刷発行)

(THE NEW GLOBAL ENGLISH-JAPANESE DICTIONARY)

「fine(鉛筆の細書用)」との記述があり

更に「fine」の項の説明には「先の尖った、鋭い」とある。

例として「a fine pen 細書き用のペン(先)」

講談社 英和中辞典(1994年11月24日第1刷発行)

(The Kodansha English-Japanese Dictionary)

(鉛筆)fine(細字用)との記載があり

更に「fine」の項には「(ペン・鉛筆が)細字用の」とある。

大修館書店 プラクティカルジーニアス英和辞典

(2011年4月1日第7刷)

(Practical GENIUS English-Japanese Dictionary)

fine(鉛筆が)細字のとの記載がある

以上、佐香さんは、4つの辞書の事例を挙げた上で、

鉛筆は1564年(室町時代)にイギリスで発明された。

300年以上経った1887年(明治20年)に三菱鉛筆株式会社が量

産に成功し、それ以来合計22種を独自に選定して国内に普及

を図った。

以来Hはhard の略Bはblackの略Fはfirmの略としているが、

「F」等は三菱社の方針であって、イギリスの発明元(製造元)

の意図とは異なるのではないだろうか。

firmの略だというのは日本では通用しても、

外国では「fine(細書き)の略である」

と認識されているのではないだろうか。

と。

これが佐香さんの指摘なんですね。

トンボ鉛筆の「FAQ」にも書かれていましたが、整理すると、

黒しん鉛筆は17種類・・・硬度記号6Bから9Hに至るまで硬さが

増加し、9Hから6Bまでの線の濃さが増加していくことを表す区

分記号。中心硬度はHBである。

※硬度の科学的定義は、まだ規定されていない。

と鉛筆のJISには記されています。

鉛筆のJIS

http://www.pencil.or.jp/pencils_jis/jis_1.html

ストロングが「鉛筆のJIS」を参考にまとめると、こんな感じ。

硬度記号

硬←←←←←←←←←←←←←←←←←★→→→→→→→→→→軟

薄←←←←←←←←←←←←←←←←←★→→→→→→→→→→濃

9H-8H-7H-6H-5H-4H-3H-2H-H-F-HB-B-2B-3B-4B-5B-6B

上の図を見ながら・・・

今は問題になっていないHARD(硬い)の略「H」は左にいけ

ばいくほど硬い。いいですよね?

もう1つ、BLACK(黒い)の略「B」は右に行けばいくほど

濃い。これもいいですか?

問題は「F」です。

企業は

鉛筆の「F」は「firm」である

佐香さんは辞書に基づいて、

鉛筆の芯「F」は「fine(細書用)」の略である

早速、ストロング、三菱鉛筆株式会社のお客様窓口に電話。

一応、担当の女性には

「子供が辞書を引いた内容と御社の見解が異なって戸惑っている」

とちょび話を盛ってやさしく質問。

「Fはfirmというのは、辞書的な意味、すなわち正しい意味での

使用ではなく、御社が独自に名付け普及にあい努めているもの

か? それとも「Fはfirm」というのが正しい、辞書が間違っ

ているのだというのが御社の見解か? 聞かせてほしい」と。

「込み入ったご相談のようなのでご回答にお時間をいただくこと

になると思います。」

「そうなの・・・ファックスでもいいのでよろしくです」

回答は送られてくるだろうか? 楽しみですね。

※三菱鉛筆株式会社からは後日、途中経過の回答をいただきました

もう1件、日本鉛筆工業協同組合に電話。質問は同じ。

「あいにく事務局長が外出中で本日は戻りません。明日ならいる

と思います。」

忙しいんだねえ、事務局長。

メルマガ書いているし、明日まで待てないんだけどなあ・・・・

とネットを見ていると、もう電話して話した人がいた!!

2009年3月6日

鉛筆の「F」っていう謎の存在について byイチカワさん

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1236043698756.html

大人になってから、記号の意味を知った。『B』はBLACK(黒い)、

『H』はHARD(硬い)、そして『F』はFIRM(引き締まった)。

「F」は「fine(細書用)」の略ですよ?!

は、さておき、続きを・・・

Fは最新のもんじゃなく、昔からあるHとHBの間の濃さの鉛筆だ

った。

ただ、疑問は残った。

どうして意味ありげに、Fなんていう別格っぽい記号がつけられ

てるのか。

BとHだけで片付く話じゃないんだろか、と。

疑問を解決すべく、日本鉛筆工業協同組合に問い合わせたものの、

鉛筆の規格はドイツで決められたから、調べてみないと分からな

いとのこと。

そこで、文献を探してみることに。すると、鉛筆の歴史が詳しく

記されている『鉛筆と人間』(ヘンリー・ペトロスキー著)って

いう本に、Fが誕生するまでの経緯が書かれていた。

19世紀、鉛筆の濃さの表し方は、国や業者によってさまざまだっ

た。数字で表す業者や、H(HARD)とS(SOFT)で表す業者など、

いろんな規格が乱立していた。

そんな中で、ロンドンにあるブルックマンっていう鉛筆製造業者

が、『B』と『H』で表示した鉛筆を作った。画家が求める濃い鉛

筆のグループをB、製図者が好む硬い鉛筆のグループをHとして、

濃さと硬さのランクを数字で表した。

多くの人に使われ始めると、BとHの間にニーズがあることが分か

って、いくつかの製造業者が『HB』を作った。そして、HBとHの間

に『F』が作られた。

つまりBとHっていう、まったく別モノのラインが最初にあって、

その間の濃さを埋める過程の中でHBが生まれ、さらにFが生まれた。

濃さとしてはHHBなんだけど、3文字での表示はスマートじゃない

からか、新しくFって記号が作られたってわけだ。

こうして、19世紀の段階ですでにFは誕生していた。

この記号は世の中に浸透し、しばらく乱立してた濃さの表示は、

20世紀になって統一されたという。

長く引用したが、肝心なのは、

日本鉛筆工業協同組合に問い合わせたものの、鉛筆の規格はドイ

ツで決められたから、調べてみないと分からないとのこと。

2年も前の問い合わせだから、もう調べはついているでしょう。

まあ、この件をちゃんと調べているかどうかは事務局長に電話で

聞いてみます。

しかし、イギリスが発明元だが、規格はドイツが決めたのか?

ならば、ドイツでは「Fはfirm」なのか?

謎は深まるばかりだが、そこに再び佐香さんからお手紙が・・・

・・・私の友人の一人に早稲田大学の英会話時代の仲間で東後

勝明(とうごかつあき)という人がいます。

彼はロンドン大学で学んだ後、その卓越した英語力を買われて

早稲田大学教育学部の教授として迎えられ、同時にNHKの英

会話番組も担当しました。

彼に頼んで、鉛筆の芯のことを色々と調べてもらったところ、

その返事が来ました。

東後勝明さんについては、

『ありのままを生きる』著者・東後 勝明 先生インタビュー

http://g-info.jugem.jp/?eid=122

「いのち伝えることば」?東後勝明氏の話

http://emuzu-2.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_c506.html

を参照ください。

上記のうち、特に「いのち伝えることば」は大変興味深い内容

なので、またどこかで取り上げてみたいと思っています。

今回の論争には関係ありませんが、ぜひ読んでみて下さい。

佐香さんが東後勝明さんに調べてもらった返事には・・・

OED(Oxford English Dictionary)は勿論のこと、Encyclopedic

Dictionaryや、アメリカの辞書ではWebster's Third New English

DictionaryやRandom House Dictionaryなど信頼できるものを

色々と調べてくれました。

その結果「やはり「Fはfine-leadの略」との結論に達したと

いうことです。

また、日本で発行された様々な辞書も(歴史的に見ながら)点検

してくれたようで、

「いつ、どこで firm が紛れ込んだのか」

と大層いぶかっていました。

鉛筆の芯のことでは日本鉛筆工業協同組合の見解が全国に広まっ

て「ウィキペディアにも書いてあるんだから」とか「インターネ

ットに書かれているのだから」と受け止められているようです。

私は「だからこそ危ないのだ」と思っているのですが・・・

ここまで長々と鉛筆の芯について、手紙やインターネットでのこ

とを書いてきて、読者のどれくらいの人が読み飛ばさずに読んで

くれているのかを考えると「読んでねーだろうなあ」と思います。

まあ、それはストロングの責任ですな。

多くの方の日常生活に大きな問題があるわけじゃないし、中には

「だからどうした?」と声に出した方もいるかもしれない。

ストロングがこのことを長々と紹介しているのは、その姿勢につ

いて考えてほしいから。

英語のことを真剣に考えている人がいる。ここでは佐香さんです

が、テレビのなんでもないクイズ番組の回答にドキッとして、そ

れを手がかりに自分でも調べ、友人にも聞き、果たして自分の持

っている認識は正しかったのかどうなのか。

そのことを追求している姿勢を見てほしかった。

佐香さん、御齢73歳です。

多くの親が子供に対して勉強についてもその他についても

「自分からやってほしい」

と願い、希望し、そうなるためにはどうしたらいいのかと相談さ

れます。

でも、実際にそうしている、お年を召しても厳しく追求している

佐香さんの、これは1つの事例ですが、その1つの事例さえも、

興味を持って読めずに

「自分からやってほしい」

と念仏のように子供に唱えたって、現状は何も変わりません。

アンテナをはる。

疑問に思ったら追求する。

自分で調べる。

人にも聞く。

世の中のすべての事象について、そうすべきだなんて言うつもり

はありません。

なにか1つでいい。英語に興味がある人なら英語に、政治なら政

治に、やれば、すべての基本は今回の佐香さんがたどってきた道

を辿ることになる。

ぜひなにか1つあなたに追求してほしい。

その姿を子供に見せてほしい。

なんなら、子供の素朴な疑問に愚直に付き合って追求してほしい。

「これっておかしくない?」「なぜ?」これが原点です。

これを原点に「しかし、おかしいと思うのは自分だけの感覚では

ないのか?」とベクトルがまず自分に向く。

調べもせずに、聞きもせずに「お前らおかしいぞ!」って大声で

わめき散らすのとは、ワケが違うのです。

そこなんですよね、今回の佐香さんの話で感じてほしかったのは。

だから、長い話になっているけど、読んでいただく価値は大いに

あると思っています。

『10の鉄則』なども含め、色々と教材を自分たちで販売してい

るわけですが、そのラインアップに自分たちのものではない佐香

さんの「英語のエキス」が唯一あるのは、今述べてきたことを含

めて佐香さんの英語への姿勢を私たちがリスペクトしているから

です。

さて、最後に佐香さんのお手紙の最後の部分を紹介して締めます。

何年前だったでしょうか・・・スーパーアンカーシリーズの英和

辞典や和英辞典を編纂している明海大学の山岸勝榮先生から受け

取った手紙には

「親亀こけたら子もこけた」

と誤りの元となっている「コト」が広まっていることの怖さ

が書いてありました。

その後に来た手紙には、

「当たり前のことを当たり前に主張していく必要を英語教育のさ

まざまな点に感じます」

と書かれており、「誤りがはびこっていて、著名な先生でも、や

りきれないことがたくさんあるのだなあ」と思ったことがあります。

鉛筆の芯のことでは「日本鉛筆工業協同組合」が親亀に当たるの

でしょうか。

手紙に出てきた明海大学の山岸勝榮先生のブログには、佐香さん

の疑問点について「鉛筆の芯の硬さとFの略号」と題して先生ご

自身の見解を載せられています。

山岸教授の日英語サロン:鉛筆の芯の硬さとFの略号

http://blog.livedoor.jp/yamakatsuei/archives/52001177.html

【関連サイト】

山岸勝榮 英語辞書・教育研究室

http://jiten.cside3.jp/

山岸勝榮先生、こんなことを書いておられます。

辞書を数点編纂した人間として、「誤りがあれば正す」、ただそ

れだけを大事にして来ました。

私の信念は「真実に謙虚たれ」です。ですから、私に間違いがあ

れば、そしてそれに気づき納得できれば、いつでも訂正します。

佐香さんがおっしゃっていることに重なりますね。

ちなみにストロングは、英語の辞書は高校時代からアンカーで、

わが息子にもアンカーの辞書を買い与えたくらいアンカーファン

であることを付け加えておきます。

佐香さんの「英語のエキス」「続英語のエキス」のご注文は

こちら http://www.oyawaza.com/eigo/cat18/post-2.html

読者からメールをいただきました

現在高1の子供が中学受験の頃から、毎回興味深く拝読しております。

さて、「FはfirmのF」の件、私も引っ掛かりを感じていました。

私は1961年生まれですが、小学生の頃、Fって何?と思って、兄達(9歳上と6歳上)に訊いたら「fineのFだ」と教えられました。Fを使うと、ノートの字がきれいに見えるとも教えられて、Fを愛用していました。

TVのクイズ番組で「firm(しっかりした)のF」が正解になっていて、

「えー、いつからそういうことになったんだ? 私はずっと間違えて覚えてたのか? 子供にも間違えたこと教えちゃってた? マズイ、マズイよ~」と。

ネットで検索しても鉛筆メーカーが「firm」説。

WISDOMをみると、筋肉のように弾力のある固さ、とある。みっちりして固い感じ?

Fは、「芯の固さ」でなく「書いた時の線がどうか」を表したものと考えれば、fine(細い)→細字用で納得がいきます。

HBでは柔らか過ぎて、書いたあとを擦ってしまうと黒くなる、Hでは薄すぎる。

細かい字をスッキリくっきり書きたい需要があってできたものだろうと想像します。

美大出身のイギリス人の友達がいるので、今度、訊いてみますね。そうしたらまたメールさせて頂きたいと思います。

まだまだ暑さの厳しい折柄、どうぞご自愛下さい

関連記事

鉛筆の硬度表示「F」について三菱鉛筆株式会社から回答

仕事で2か月に一度は2週間近く海外に行くビジネスマンいっけいさんからは丁寧に1章ごとの感想をいただきましたので紹介します。

いっけいさんの「続 英語のエキス」感想

◆全体の感想

実際に留学を経験し、ある程度英語に慣れ親しんだ立場での所感である事をご了承下さい。

学生時代に学んだ部分と社会人になってから日々使用している部分では使用する英語の内容・表現が違う場面が多々あり、特に専門用語や公式な文章に関しては一般的な書籍ではカバーできない部分が多くありますので、その見地から見れば参考になる事は少なかったと感じます。

が、しかし企業実務とはいえ、出張時や海外来賓にて、相手との「一般会話」となると、実に改めて「なるほど!」といった部分はかなりあります。

これまで「正」と思い使用していた表現が微妙に違っていたり、異なった環境内で使用する「単語」の誤認識はいくつか学べた事は感謝の賜物です。

専門辞書は日々活用しているが、一般的に英語の勉強をした後に辞書以外の参考書的な書籍を見るケースが少ない中で、今回の書籍拝見は自身にとって改めて参考になりました。

世の中にありふれている、いわゆる「英語の参考書」を手にしても購入までに踏み切れないケースがありますが、今回、このような機会に触れ、今後は書籍にも目を向けるようにしたいと感じました。

今回の書籍は「初心者編」ではなく、ある程度英語を使用している人への「再認識編」としての価値はかなりあると感じます。

◆第一章【同じではない】に関して

この章は「基礎」的な内容ですが、非常に分かり易く、初心者の方々にとっては、英語への入口段階での間違い認識を防ぐ事が可能な内容だと思いますし、全てを説明しようとしている参考書によくありがちな「ゴチャゴチャした感じ」がなく、非常にシンプルで分かり易い表現・凡例だと思います。

◆第二章【どう英訳?・その言い回し】に関して

実は自身にとって一番参考になり、再認識させられたのがこの章です。なぜなら通常の会話の中で一番使用頻度が高く、また基礎になる部分ですので、初級段階でここを間違った認識で進んだ場合に後で苦労するだろう、と思います。

◆第三章【盲点】に関して

この章の感想はズバリ「その通り!」の内容で、日本人にありがちな間違い・盲点を端的に説明してありますので、非常に分かり易いです。日本人は文法は得意だが、会話はチョット・・・と一般的に言われていますが、実際はその反対で、基礎になる冠詞や動詞・形容詞・助動詞などの「使い分け」「意味の理解度」で会話にも大きな差が出てくる部分です。実際に日本人の英語を隣で聞いていて「通じない」とか「間違った表現」を感じる一番大きな要素が詰まっている項目かと感じます。

特に「in」や「of」、「for」などは使い方や熟語を覚えておけば、ほぼ間違った会話にはならないケースが大半です。が、正直自身も数個ほど誤認識で使用していた項目がありました・・・。

◆第四章【英語のトリビア】に関して

この章に関しては、表題の通り「トリビア」です。実際の会話などではなかなか出てき難い部分かもしれないですが、知っておいて全く損はない章です。

また、表現方法や特に使用する「単語」ひとつが国の文化・風習の違いを無視してしまうケースが予想以上にあると思いますので、今後はこの「トリビア」をメインにした「中級者・上級者向け」の書籍があれば自身は必ず購入すると思います。

◆第五章【医療】に関して

医療に関しては、いわゆる「旅行者」には縁のない部分かもしれないですが、自身のように留学を経験したり、海外出張へ出向く人にとっては、予想以上に重要な部分だと自身の経験からも言えます。

自身も実際に出張中に病院へ駆け込む場面を経験し、「もっと勉強しておけば良かった」と実感した一人です。

通常の会話であれば違う表現、単語を駆使して想いを伝える事はあるレベル可能ですが、医療となると専門分野ですので、YESかNOの世界ではないでしょうか?

特に私のように一人で病院に行った経験がある方は、少なからずこの章はカンペとしてかばんにコピーを入れておく事でしょう。

◆【参考資料】に関して

この章に関しても、通常の会話の中で普通に活用が出来れば非常にスムーズになるかと思います。

比喩的な表現は会話を和ませ、会話に「ゆとりや幅」が生まれてくる部分ですので、是非この章の「拡大版」の出版を希望したいと思います。

また、国名などに象徴される「発音の難しさ」は、書いてある英語をローマ字的に読んでしまいがちな日本人には更に勉強すべき点であり、逆に知っておかなければ「一人旅」は出来ないケースが生まれてくるだろう、と思う位、良く間違った会話・発音を耳にします。

◆【余談】

もし次回、更に出版をご計画されているのであれば個人的な・・・とは言え多くの方が同じ心境かと思いますが、会話の中でいつも苦労してしまうのが、海外の方に「日本を伝える」・・・それは歴史であり、文化、習慣、政治、経済、流行などなど、日本語では良く理解出来ていてもいざ英語で表現となると止まってしまいがちな部分ではないかと思います。それに比べ、海外の方は(恐らくどの国に方も)自国の説明をほぼ完璧にこなされ、こちらが参ってしまう事があります。

また、海外別の「お国事情」を知らずに問題になる場面も多々見てきた経験があるので、他国の文化・習慣・歴史などの「簡易辞書」的な書籍があれば非常に役立ちますし、日本が恥をさらすケースも減るのでは? と思う事があります。

ちなみに自身は海外出張へ出かける前には、必ずその国の基礎情報(文化・歴史・習慣など)をある程度調査した上で、出かけるようにしています。この努力のお陰で何度も助けられ、また喜ばれたケースがあります。

余計な話になりますが、前記しました通り、英語に関する書籍があふれている中で、初級編、中級編、上級編、文法、単語・・・と様々ありますが、特に私が目にする【中級者・上級者向け】だろうと思われる書籍で「買いたい!」と思うものが非常に少ないと感じますので、今後は是非とも「あなたの英語、間違っていませんか?編」的な書籍や「トリビア(歴史編、文化編・・・)」などがあれば世の中にゴマンといるビジネスマンには神様的な存在になるのは間違いない?と自身は感じています。

最後に、素晴らしい書籍を拝見させて頂き、お礼を申し上げるとともに、今後の益々のご活躍を願っております。ありがとうございました。