ここで本を紹介しましたが、紹介しきれなかったものがあるので別途こちらで抜粋して紹介します。

滝川一廣著「学校へ行く意味・休む意味: 不登校ってなんだろう?」より

「学校へ行くこと」は英語ではそのまま go to school と表現されます。

でも、日本語では「登校」となります。学校から帰るのは「下校」。

学校とはわたしたちの日常の場よりも高い場にあるとするとらえがこの表現からうかがわれます。

入学は「上がる」といいますね。小学校に上がる、中学校に上がる、など。

なぜ、日本ではそのような表現が生まれたのでしょうか。

日本の学校制度は、現状の貧しい後進的な社会や暮らしから、将来のもっと豊かで近代的な社会や暮らしへと向上してゆくためのレールとして敷かれました。

そしてその道筋は、小学校⇒中学校⇒高等学校⇒大学と教育の階段を一段ずつのぼってゆくシステムとしてつくり上げられました。

そこをステップアップしてゆけぱ、立身して、経済的ないし文化的により豊かでより新しい暮らしにたどりつける。

しっかり学びさえすれば、職業身分貧富を問わず、立身の可能性が万人にひらかれるという「夢」を学校はひとびとにもたらし、それによって社会に根を下ろしたと述べましたね。

その夢は、たとえば「末は博士か大臣か」といった言葉に端的に示されていました。学問優秀なら高い将来性がだれにでもひらかれている、という言葉ですね。

学校とはこうした知的な上昇、社会的な上昇の場と意識され、それゆえに「登る」ところ、「上がる」ところのイメージがおのずと付与されたのです。

先に述べた「教科書とは特別なもの、神聖なもの」という意識は、勉学とはかけがえのないいとなみで、そのいとなみの場である学校は尊いところ、神聖な場所という意識のあらわれにほかなりませんでした。

教科書とは学校のシンボルですね。

この「学校はだいじな尊いところ、神聖なところ」というひとびとの意識や感覚を、この本では学校の「聖性」と呼ぶことにしましょう。

「登校」「学校に上がる」の言い回しが日本語として定着したのは、学校の聖性がごくふつうの感覚として日本人の間に共有されたことのあらわれとみることができます。

・

・

・

この聖性によって学校は子どもたちに理屈ぬきにたいせつなところと観念され、それが登校をうながす強いカとして働いたと考えられます。同時にその聖性は学校に権威を与え、「畏れ」を子どもにもたらすものでもありました。

昔は「先生に言いつけるよ」が親が子どもを叱る決まり文句でした。学校や先生は、親たちから権威を与えられていたのです。

現在はこんなせりふは消え、教育委員会などへ親が先生を言いつける世の中になってきましたね。

「仰げば尊し」という教師への畏敬の感覚が社会から消えたのです。

滝川一廣著「学校へ行く意味・休む意味: 不登校ってなんだろう?」より

やんちゃ坊主や暴れん坊がワンサカいたのに、いまみたいに「学級崩壊」が起きなかったのはなぜでしょうか。

学校の聖性が生きていたからですね。

授業はだいじなもの、先生のいいつけはきくもの、というのは当時の小学生たちには理屈ぬきに自明でした。

休み時間は大騒ぎをしていた悪童たちも、「起立、礼」で授業がはじまれば、ちゃんと席に着きました。もちろん、隣席の子とこぜりあいをしているのが見つかって立たされる子、教科書の落書きに余念のない子、ゴソゴソ落ち着かず注意される子などたくさんいましたけれども、教室の秩序が崩壊してしまうようなことはけっして起きなかったのです。

・・・けれども、こうした学校の聖性は七〇年代のなかばから八〇年代、九〇年代にかけて急速に失われてゆきます。

先生を言いつける親はいても「先生に言いつけるよ」と叱る親はいなくなり、教科書をもって避難することもなくなり、「蛍の光」「仰げば尊し」もだんだん歌われなくなりました。

※「蛍の光」(明治一四)は、蝋燭もランプもない暮らしのなかで蛍の光や窓の雪明かりをたよりにいかに夜遅くまで勉学に励んだかという、中国の故事にちなんだ歌調で、「仰げぽ尊し」(明治一七)は「身を立て名をあげやよ励めよ」と勉学による立身の努力をうたいあげたものです。

学校を尊いところとする意識が世の中から消えていったのですね。

世の中からとは、おとなたちの意識からということです。

そのおとなたちが、子どもたちに「休まず登校しなさい」「静かに授業をききなさい」と言っても、どだいむりな話ではないでしょうか。

なぜ消えていったかは、不登校の推移をお話しするところで考えましょう。

聖性の消失にあわせて、七〇年代終わりから不登校は増加の一途をたどります。

滝川一廣著「学校へ行く意味・休む意味: 不登校ってなんだろう?」より

ここで、この本のテーマ、不登校の話をさしはさみましょう。

第1章2節で述べたように 「子どもが学校へ行かないという現象」は学校制度のはじまりとともにありましたけれども、それらは病気、生活困窮、教育への保護者の無理解、勉強が嫌いなど、それなりにわけのわかる欠席でした。ところが、 一九五〇年代終わりくらいから、そうした理由が見いだせない 「新型」 の長期欠席があらわれ、理解しがたい不可思議な現象として精神医学者や心理学者に解明が求められました。

「不登校」とはこの新型の欠席を従来の欠席と分ける精神医学用語として生まれた言葉でしたね。

「新型の長期欠席」 (不登校)は、第1章2節で紹介した 「魔法にかかったお嬢さん」が最初の典型的タイプでした。病気でもなく、ゆたかで文化水準も高い家庭環境で、親は教育に理解があり、本人もまじめで成績良好で学校は嫌いでなく、同級生からも好かれて学内の人間関係に問題はみつからない。

欠席からもっとも遠いかにみえるこの子どもがなぜか学校に行けない状態に深くおちいり、本人自身もその理由を説明できない これが共通した特徴でした。小学校低学年ではじまるところも共通していました。

このたいへんふしぎな欠席現象は、日本より一足早く欧米で見いだされ、 一九四一年、米国の研究者ジョンソン (Jhonson,A.M.)によって 「学校恐怖症 school phobia」と名づけられました。

恐怖症 phobia とは、特定の事物や状況に対して合理を超えた極端な恐怖感にとらわれる心理現象を指します。

・・・この子どもたちが校門前で立ちすくんでパニックにおちいったりする状態は、学校への合理を超えた極端な恐怖反応とみえて、高所恐怖症や蛇恐怖症などと同じく「恐怖症」の一種ではないかと最初は思われたのです。

しかし、ジョンソンは研究を進め、養育者(親)から離れて過ごさねばならぬ状況への強い不安がこれらの子どもたちに共通する心理背景となっていることを見いだしました。

この不安は「分離不安」と名づけられます。

分離不安は、子どもからいえば親への過依存、親からいえぼ子どもへの過保護によって生じるとジョンソンは考えました。

学校に対する「恐怖症」から行けないのではなく、この分離不安のために登校不能になるのだというのが、ジョンソンの結論でした。

「学校へ行けない」のではなく「家(親)から離れられない」のだ、と

やはり米国の精神医学者、アイゼンパーグらも同様の結論に達していました。

このジョンソンやアイゼンパーグの分離不安説はわが国にも紹介され、多くの研究者たちから支持されました。

たしかに、日本でいえぱ五〇年代から六〇年代はじめにかけての不登校には、この説明にピッタリのタイプが大半だったからです。

・

・

・

さて、ここで触れておきたいのは、登校拒否の心理メカニズムをめぐって出されたジョンソンらの分離不安説への若干の疑問点です。次のようなものでした。

もし、分離不安がすべてならぱ、べつに学校とかぎらず、家(親)から離される状況でありさえすればところ選ばず同じ不安が起きるはずですね。

しかし、学校以外なら親から離れてもさほど不安やパニックが起きない子どもがままみられたのです。キャンプでのお泊りなら大丈夫とか。

たとえ分離不安がみられるからといっても、それだけで不登校におちいるとはかぎらぬのではないか。

学校という場所に不安を強く引き出すなにかがあるのではないか。

もしそうなら、それはなんだろうか。

言いかえれば、分離不安という親子間の心理メカニズムだけで「学校に行けない」という現象を説明づけられるのか?という疑問でした。

滝川一廣著「学校へ行く意味・休む意味: 不登校ってなんだろう?」より

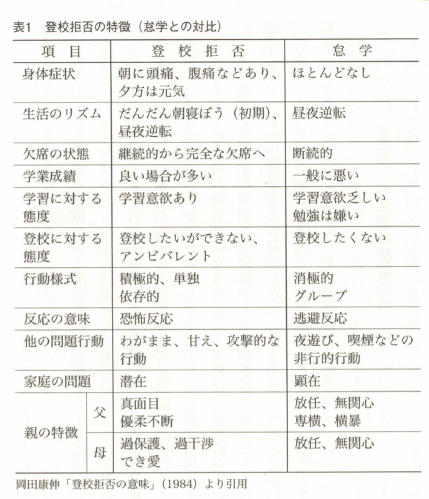

「不登校」と「志学」とを分ける

滝川一廣著「学校へ行く意味・休む意味: 不登校ってなんだろう?」より

この不登校への支援法も佐藤修策さんらがいちはやく考えだしていました。

あとでくわしく触れますが、ここでも簡単に述べておきましょう。

分離不安が根っこなのだから、かりに登校させても解決どころか、よけい不安を高めて事態を悪化させる。だから登校を促したりプッシュするはたらきかけ(投稿刺激)は避け、ひとまず学校を休むことを保障する。

学校にも「怠け休み」とはちがうことを理解してもらい見まもりをお願いする。

その間に年齢相応の自立心や主体性を伸ばすための遊戯療法や家族へのカウンセリングを進める。

自立性・主体性がたくましく育ってくれば、もともと学校自体がきらいだったり学業や友人関係に困難があったたわけではないからおのずと登校できるようになるはず。

これが、当初、佐藤さんらによって編みだされた支援法で、その後も久しく不登校援助の基本モデルとなっててきました。

なお、滝川一廣先生による以下の2作はかつて非常に感銘を受けたおもしろい本なので興味がある方はぜひアマゾンで「1円ゲット」してください。